Que a lo largo de la historia la vida del hombre ha estado regida, alternativamente, por la luz o por las tinieblas, es algo por todos sabidos. Eugenio Battisti hace hincapié en la alternancia de estos dominios y basa la relación de la humanidad con la luz en un curioso motor: el miedo. El miedo es lo que impulsa al hombre a buscar la luz cuando vive en las tinieblas o refugiarse de ella cuando resulta cegadora, el que lo lanza hacia un extremo u otro. Sólo así se concibe la búsqueda denodada de la luz o de la oscuridad a lo largo de los tiempos.

Cuando colocamos sobre el tablero de ajedrez las piezas bancas y las negras no hacemos más que imitar, sin darnos cuenta, la lucha entre el sol y la noche, entre la luz y las tinieblas. Los cuadros del tablero son blancos y negros, y su disposición geométrica sigue un patrón cosmológico –que los pueblos primitivos reproducían en sus tejidos, y que puede encontrarse en nuestros días en las pinturas geométricas de Mondrian– donde las fuerzas del cosmos se entrecruzan y se equilibran. Las fichas del juego son también blancas y negras, ejércitos antagonistas del rey de la luz y el rey de las tinieblas. La historia de la humanidad se puede escribir de muchas formas: una de ellas es la elección entre el blanco y el negro que se ha producido a lo largo de los siglos. Es una elección complicada, que cambia de una civilización a otra, con variaciones siempre impresionantes y dramáticas. Cuando esta elección pierde el carácter mágico que tenía inicialmente, adquiere inmediatamente otro, de tipo religioso: se convierte en la necesidad de elegir entre Dios y Satanás, entre el cielo y el infierno. Las consecuencias indirectas de esta elección afectan a muchos aspectos de la vida espiritual y social.

El aspecto que más nos obsesiona en la actualidad no es la sombra, sino la luz: la luz abrumadora de la bomba atómica, su lluvia de fuego, mucho más terrorífica y destructora que la del Apocalipsis.De las investigaciones de los alquimistas, que deben llevarse a cabo en la sombra, en silencio y en secreto, se pasa a las zonas nudistas a pleno sol; de la escuela poética imbuida de melancolía y de amores nocturnos, a la conquista obstinada de la luz de la arquitectura gótica y renacentista; de los salones del siglo XIX, llenos de almohadillados y cortinajes, a la luz que inunda las habitaciones modernas. Casi dan ganas de hablar de dos razas humanas distintas, o mejor aún, de creer en los horóscopos y pensar en los ciclos históricos en los que la dominación de Saturno se alterna con la de Júpiter. Pero, desgraciadamente, la historia de la humanidad no es algo tan sencillo.

Como en un juego de ajedrez, las piezas blancas y las negras, los hombres solares y los nocturnos, se mezclan y confunden antes de que venza cualquiera de ellos. En la actualidad debemos estar bajo el influjo de Júpiter: nuestras casas están llenas de luz, hasta en aquellos países donde el exceso de sol destruye libros, muebles y cuadros. La vida social ya no es algo secreto, se busca en vano el más insignificante lugar donde aislarse… para muchos de nosotros, el último refugio es el WC, como dice Mumford.

Por otro lado, el aspecto que más nos obsesiona en la actualidad no es la sombra, sino la luz: la luz abrumadora de la bomba atómica, su lluvia de fuego, mucho más terrorífica y destructora que la del Apocalipsis. Frente a ella, una caverna oscura resulta un refugio acogedor y tranquilo.

Trataremos de construir a grandes rasgos una historia de esta doble vía del miedo humano. El símbolo más típico del miedo de una época parece ser el templo erigido a un Dios todopoderoso y terrible; este templo se encuentra, por lo tanto, lo más lejos posible de los lugares normalmente habitados. Algunos de los dioses viven bajo tierra, en el dominio de los muertos, otros habitan el cielo, donde reina el fuego: los primeros salen de las cavernas y de sus recovecos, los otros, descienden de las nubes.

El laberinto subterráneo y las pirámides tienen la forma curiosa de dos espirales que surgen en sentido opuesto, una alargándose hacia el abismo de la tierra, la otra hacia el cielo, hacia el Paraíso Terrenal: son los dos reinos de la Divina Comedia de Dante, donde es importante observar cómo los visitantes encuentran, en su tránsito lleno de imprevistos, dificultades y obstáculos que superan sólo gracias a la constante ayuda de lo sobrenatural. El vértigo abisal de las sombras y la montaña del sol se han convertido en dos categorías de la religiosidad. Y si en Europa y Asia el mundo de las tinieblas ha adquirido un carácter escatológico, el mundo del sol no ha sido, en el transcurso de los siglos, menos horroroso y terrorífico para el hombre. Para evitar las dos antípodas del miedo no queda otra solución que acercarse a la llanura, a la orilla del mar y a las dulces pendientes de las colinas. Todo eso nos hace suponer que en la Antigüedad y en la Edad Media la ubicación de las ciudades se decidía más bien atendiendo a razones psicológicas que económicas o militares. Ni demasiada luz, ni demasiadas sombras, he ahí el motivo, o mejor, uno de los motivos, por el que se levantaban murallas perforadas por diminutas ventanas que miraban siempre hacia adentro, hacia los claustros. Constante en la arquitectura occidental, en todos los climas, esta tendencia persiste hasta los umbrales de la edad contemporánea.

Por otro lado, en los primeros siglos de la cristiandad, los eremitas se retiraban a las cimas de las montañas: se trata de una exaltación de la luz y de la vida al aire libre. Así las iglesias paleocristianas se inundan de luz, gracias a los grandes ventanales que muchos escritores comparan con el cielo mismo. Y el mismo emperador reina a plena luz: su trono de Bizancio, gracias a mecanismos bien disimulados, asciende hacia el sol al terminar la ceremonia. La propia idea de la soberanía se representa con la luz (basta para ello pensar en el «Rey Sol»).

Nuestro miedo, en resumen, no es miedo de la oscuridad o de la luz: es un modo que oscila de un polo a otro.La luz es orden, es limpieza, dirán los higienistas del siglo XIX, los últimos iluministas de la historia. Pero la historia nos hace observar cómo en Occidente aquellos que aman la noche y la oscuridad son más importantes que los autores de la luz. Esta «Escuela de la noche» se acompaña de una arquitectura y una iconografía: a la gran sala y al triclinio de los romanos viene a sustituir la celda; al oro, que hace alusión al sol, el plomo del alquimista, el fondo oscuro de la pintura tenebrosa de Caravaggio y Rembrandt; al santuario, inundado de luz, la cripta.

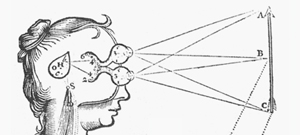

El sabio occidental acepta quedar prisionero en un laberinto: tiene más miedo de la luz del día que de su celda. Odia la ascensión y la libertad: su actitud es típica de la impotencia. Como en la gruta de Platón, donde las sombras de la realidad se reflejan en las paredes, tiene miedo de salir, de ser cegado por la luz, y prefiere buscar la salvación en sí mismo.

Hoy nos resulta indiferente bajar a explorar las grutas, y abrimos nuevas carreteras a través de los Alpes, y amamos la vida al aire libre, por lo que practicamos el camping. Pero también nos gusta sentarnos junto al fuego al anochecer. Estamos continuamente, sin ser conscientes de ello, escogiendo entre las piezas blancas y las negras. Nuestro miedo, en resumen, no es miedo de la oscuridad o de la luz: es un modo que oscila de un polo a otro.

La lucha milenaria entre el blanco y el negro, simplificada de esta manera, se ha desarrollado mediante una continua alternancia, progresando poco a poco. En cualquier caso, la existencia de dos polos es indudable: podemos tratar de darla una explicación esquemática utilizando para ello la historia del arte.

La Edad Media no nos ha transmitido casi ninguna imagen nocturna: esta cuestión se ha resuelto a partir de los siglos XV y XVI, especialmente en ambientes flamencos. En el siglo XVI, los ejemplos de «nocturnos» se multiplican. La vida cotidiana, hora tras hora, se dirige a la puesta del sol, y los pintores se hacen eco de ello. Caravaggio y sus seguidores llegan a sumergir casi todas sus escenas, sagradas o profanas, en la penumbra, que prefieren a la claridad: estos efectos luminosos tienen una naturaleza abstracta, provocan una viva emoción y marcan el paso definitivo, en Occidente, de la magia de la luz a la de la noche. De la misma manera que la claridad de la luz solar está continuamente amenazada por las sombras, los paisajistas, los artistas encantadores, como Vermeer, no consiguieron nunca pintar una luz verdaderamente plena de serenidad. El siglo XIX nos deja como herencia su inspiración, que es la emoción nocturna, a pesar de los impresionistas y de su revancha de la luminosidad. Era inevitable: las artes siguen y acompañan a las grandes crisis espirituales.

Hoy ya no encontramos en la pintura ni luces ni sombras, sólo colores, claros e intensos, resplandecientes o sofocantes, según el temperamento o quizás según la emoción del artista, al intensificarse o al atenuarse. En estos últimos años se tiende hacia el color más claro, más limpio, más brillante pero, precisamente por esto, menos intenso y elaborado.

Tal vez mañana se podrá lograr la claridad en el arte gracias al libre abandono a los sentimientos y a las emociones, aunque la historia que apenas hemos comenzado a recorrer nos enseñe que ayer mismo, este libre abandono conducía a la pintura y a la cultura en general a sumergirse en la noche.

Eugenio Battisti (1924-1989), historiador del arte, fue profesor de la Universidad de Pennsylvania y director del departamento de ingeniería civil de la universidad de roma, colaborador de Il Mondo y redactor de la Enciclopedia universal del arte. En 1963 fundó la revista de vanguardia Marcatré. Es autor de monografías de diversos pintores del renacimiento italiano y de una original reinterpretación de la cultura artística y literaria del cinquecento, Rinascimento e Barocco, publicada en 1960.

Artículo publicado en Experimenta 41 con el título Contrastes.